乐清市融媒体中心记者 吴梦梦

蔡昌平

蔡昌平

蔡昌平,字山笛,号芙蓉山人,出生于1956年,乐清市芙蓉镇下街村人。现为中国书法家协会会员。他曾是一名越战老兵,也是一等功班班长,被称为军营里的神枪手,后转业成为一名公安干警,现是广受赞誉的书法家。

近日,蔡昌平回到老家乐清,向雁山书院赠送了个人书法作品。近年来,这位军旅出身的书法家以其独特的艺术个性,在书坛声名鹊起,而他的人生故事更是充满传奇色彩。

他19岁参军,参加过对越自卫反击战,在枪林弹雨中冲锋陷阵,立功受奖;而后转入公安工作,从警多年,卓有建树,在为民解忧的信访岗位上立下三等功;50岁知天命的年纪,毅然决然地选择提前从体制内退休(满工龄),全身心投入书法学习创作。20年里,他用作品说话,先后加入北京书法家协会和中国书法家协会,后担任中国书画研究院执行院长。如今年近70岁,畅想未来,依然豪情满怀地立下5年目标。他说,人生没有白走的路,每一步都算数,而他的每一步都透出“不甘平庸、追求卓越、矢志不渝”的精神。

舞象之年奔赴军营

少年时的蔡昌平一心想走出芙蓉,去看看外面的大千世界。对于农家子弟而言,投身军营是报效祖国的一条好路。为了入伍当兵,他甚至悄悄地将自己的生日改为10月5日,因为拾伍在当地土话谐音是“入伍”。但是想要入伍并不容易,在接连经历两次挫折后,1976年,19岁的他终于如愿应征入伍,成为一名光荣的解放军战士。

1979年初,对越自卫反击战打响,蔡昌平主动申请上前线。因为蔡昌平的二哥也是一名军人,1972年在抢险救灾时不幸遇难。部队领导翻看档案后,不让他报名参战。“我家中有兄弟姐妹9个,老二牺牲了,还有4个兄弟,如果我牺牲了,至少还有3个兄弟。我非去不可。”蔡昌平铁了心,憋着一股劲地奔赴战场。在炮火纷飞的战场,他战斗在“钢铁营”一连一班,也许是因为从小就在险峻的芙蓉、雁荡各个山间翻越穿梭,所以面对中越边界的崇山峻岭,他游刃有余。他们在热带雨林穿插,拿下一个个高地。最终,班集体荣立一等功,凯旋归来。

战后他随部队回撤,针对对越自卫反击战中我军暴露的问题进行讨论和训练。蔡昌平总结自己在战场上的经验,讲解亚热带山岳丛林的单兵战术,部队首长黄育宏大为赞赏,随即在全团训练表演并推广。这种战术被大家称为“蔡昌平教学法”,后来纳入《单兵、班综合战技训练综合教学纲目》在部队推广。蔡昌平的丛林单兵战术课不仅生动幽默,而且针对性强,可以说是满满的干货,一下子轰动军区,军区的《战旗报》和《解放军报》相继作了特别报道。

蔡昌平不光课讲得精彩,军事素养也是一等一的好。在一次全军军事大比武中,飘浮的气球他一枪一个,弹无虚发。在400米移动“人头靶”射击比赛中,当时恰逢大雾天气,但是他沉着应对,照样弹无虚发,最后获得“特等射手”荣誉,被大家称为“神枪手”。靠着过硬的军事本领和丛林单兵战术研究,他从班长被破格提拔为司令部作训参谋,成了“四个口袋”的干部。

而立之年转业从警

1987年,恰逢全国百万大裁军,蔡昌平的部队也在裁撤之列,31岁的他结束部队生涯,转业到浙江政法系统工作。

蔡昌平先是被分配到乔司劳改农场,成为一名狱警。从部队到警营,蔡昌平没有丝毫懈怠,而是积极地投身于工作中。之后在交警大队、特警支队都有出色的工作表现。

特别值得一提的是,蔡昌平后来还被抽调到“压力山大”的信访部门。生性乐观的他常开玩笑说,自己叫“蔡昌平”,杭州话谐音就是“擦擦平”,所以再大的纠纷都能“擦擦平”。

他一心一意扑在信访工作上,真情实意为群众解难,许多积压多年的信访疑难案件在他手中得到终结,许多久访不息的矛盾在他手中得到化解。因为出色的工作表现,他曾被评为“杭州市信访工作先进个人”,荣立三等功。

工作之余,蔡昌平最大的乐趣还是练习书法。其实早在少年时,他就因为写得一手好字,常被老师安排去抄写大字报。进了部队后,他又包办了黑板报、墙报。到了公安,也是局里“叫得响”的写字好手。

学习这事,天赋和努力同等重要。别人在午休的时候,他把平时收集的废弃报纸摊开,开始练字。晚上回到家,喜欢一个人关在书房,对着字帖安安静静地练上一两个小时。2003年,网络游戏“大唐风云”面向社会征集书法稿,蔡昌平拔得头筹,“大唐风云”四个字便是出自其手。

天命之年投身书法

2007年,50岁的他做出一个重要的决定:提前10年退休,全身心投入书法学习与创作中。退休时,同事请客欢送。席间,他即兴赋诗一首《归依》,表达了自己对书法艺术的追求,说书法才是自己生命的“根”,提前退休去专攻书法,是“对根的一脉深情,属于生命的归依”。

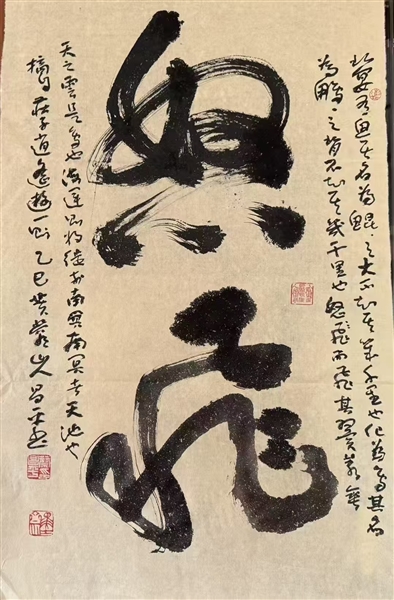

向雁山书院赠送了个人书法作品。吴梦梦 摄

向雁山书院赠送了个人书法作品。吴梦梦 摄

“我是一个很简单纯粹的人,热爱书法艺术,向往自由生活。人生的前几十载,我从未浪费时间,努力拼搏,走出了一路风景。可恍然间,突然意识到,人生留给我的时间并不多了,我想为自己的热爱活一回。”蔡昌平说。

依着蔡昌平的性子,立下的决心,撂下的狠话,就必须要实现。原来退休前一天练习书法2小时,现在改成一天练习10-12小时,还要看书4个小时,除了吃饭睡觉,几个月不出书房。他从书店购买了各种字帖,摆满了家中两个房间的书柜,不光练字,还会认真阅读古籍。

经过两年多的闭门苦修,蔡昌平踌躇满志,开始对外投稿交流,作品也陆续见诸各大报纸杂志。2008年参加北京工人文化宫的一次书法展。2009年,在建国60周年之际,广东省政府、广州军区联合主办“文武之光”刘蒙将军(刘伯承元帅之子)与蔡昌平大型书法联展,获得各界好评。

掌声并没有让蔡昌平迷失方向,他觉得还要多向大师学习。2010年,他在朋友的引荐下,带着习作登门拜访原中国书法家协会秘书长、篆书界泰斗谢云(现已故),希望能获得其指点。谢云看后,提出了不少中肯的意见。蔡昌平趁机向谢老请教金文篆书,当听到谢老说金文入门都要3年时,这再次激起了他“攻坚克难”的斗志。他暗下决心,一定要练好金文。出门后,便立即到书店买了谢云书法集和几本金文字帖。两周后,蔡昌平忐忑地托朋友将自己的金文习作带给谢老指教,没想到谢老见后,惊呼奇才,并欣然题写“合掌玉毫”四字勉励。

此后,蔡昌平对金文的研究一发不可收拾,他揣摩古人造字的思想和规律,琢磨青铜器铭文的造型和金石味,通过不断的学习,大胆地尝试,如今其金文书法震惊书坛。他书写的金文字形结构稚气拙朴、充满童趣,线条点划老辣,金石味十足,用墨大胆,虚实变化多端。近期书写的三幅金文长卷,为景德镇书写《景学赋》、应邀书写的《会稽山赋》和为道教圣地龙虎山书写的《天师护国行教圣迹图赞并序》,和略早前的一幅金文百米长卷,将其金文书法艺术带到了新的高峰。

金文《会稽山赋》长卷局部

金文《会稽山赋》长卷局部

清华大学美术学院特聘教授丁雪峰对蔡昌平的作品作出评价:“湿笔涨墨与枯笔渴墨并用,一气呵成,变化莫测,进入化境,有鬼斧神工之趣!”

古稀之年立下目标

蔡昌平的书法注重书卷气、哲理性和个性化。他说,好的书法家追求先文而后墨,首先作品要有书卷气,若是没有文化底蕴,那好比是无根的木头,一直浮在表层。其次,要兼具个性化与哲理性。临摹古人的墨宝,不光是学习,还要善于从中发展自己的个性,拓展延伸书法之美,但这种个性化的创新要蕴含哲理性、要有传承有来处,不能为了个性而瞎创新。

“好的作品引人入胜,让人流连忘返,一幅好的书法作品让人越琢磨越有滋味,回味无穷。”他说。

蔡昌平的书法成就得到国内越来越多的艺术名家赞誉,纷纷为其题词。原中国书法家协会主席启功先生很早就看出了他的天赋,为其书法集提名“蔡昌平书法”;原中国美术家协会主席刘大为题词“秀出书林”,中国国家博物馆书画院名誉院长范曾题“书昇儒林”。

“因为觉得时间和火候还未到,我至今还从未办过个展。”蔡昌平说。回望20载职业书法生涯,他有许多感触,对于自己过往创作的作品,时常当下觉得不错,时隔一年再看,又不满意了,所以迟迟不敢办个展,但他还是悄悄给自己定了一个目标,5年时间,创作更多更好的精品,待到75岁时办个高水平的个展,也算是对自己艺术追求的总结。

记者手记

蔡昌平对家乡有深厚的情感,他自号“芙蓉山人”,在每幅作品上骄傲地落款“芙蓉山人”。他字“山笛”,是既希望自己能保持艺术的童心,作品像山涧牧童的笛声一样清新脱俗;也希望自己像芙蓉山的“笛子”,宣传家乡。虽常年生活在杭州,但他始终心系家乡,关心与支持家乡建设,尤其在文化事业方面。他多次为家乡公共基础设施撰写牌匾,为文化建设贡献力量,例如乐清的东塔山公园、中心公园、会展中心等,都留下他的墨宝。

一个下午的采访,匆匆忙忙,意犹未尽,眼前仿佛放电影一样,一幕一幕:青年的蔡昌平金戈铁马纵横沙场;中年的蔡昌平飒爽英姿,警车呼啸;眼前的蔡昌平,明明是个睿智和蔼的学者。这就是蔡昌平,在每个选择上都是那么坚定决绝,在每个岗位,都要求做到最好。他不甘平庸,追求卓越;他矢志不渝,终有大成!